|

Sâgigsisimârnapok

(*)

(*) « ce qui vous donne

un beau visage » en langue inouit

Un

jour, la mort de mon père devint proche.

(…) Mon père regarda dans la direction

du sud, et il aperçut la mort. Elle entrait

dans la maison suivie d’une foule de personnages

habillés de feu, innombrables, et dont

la bouche lançait de la fumée

et du soufre.

Les yeux de mon père avaient peur et

ils versaient des larmes. En ce moment là

son âme se détacha en poussant

un grand soupir, tandis qu’elle cherchait

un moyen de se cacher.

Lorsque j’ai vu, au gémissement

de mon père, qu’il avait aperçu

des puissances qu’il n’avait encore

jamais aperçues, je me levai et menaçai

la mort. Elle prit peur.

Lorsque mon père eu rendu l’esprit

je l’embrassai. Je pensai : O Dieu, où

sont maintenant tous les travaux de métier

qu’il a faits depuis son enfance jusqu’à

maintenant ? Ils ont tous passé en un

seul moment. C’est comme s’il n’était

jamais né en ce monde.

(évangiles apocryphes

de la nativité et de l’enfance,

Histoire de Joseph le charpentier, extrait de

l’adaptation théâtrale)

L’adaptation

theatrale

Que viennent faire les évangiles

apocryphes de la nativité dans l’histoire

d’un jeune eskimo ? L’enfance de

Jésus ne s’oppose pas à

celle d’Agojaraq ; les personnages qui

participent à l’éducation

de ces deux enfants se complètent. Les

uns sont simplement humains, les autres ont

une portée symbolique. Comme le destin

de ces deux enfants : au terme de son enfance

heureuse, Agojaraq part découvrir le

monde ; Jésus lui, se met en route pour

le sauver. Peu importe qu’il y soit parvenu

ou non.

|

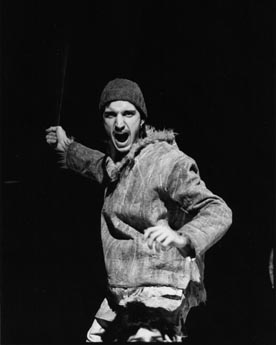

© Mercedes Riedy

© Mercedes Riedy

|

Presse – extraits

24Heures, février

2003, Corinne Jaquiéry

Le ton est vif, joyeux, les phrases volent, rapides

et légères, la jubilation est palpable.

En répétition, les sept comédiens

de Sagigsisimârnapok sont gagnés par

l’atmosphère allègre qui se dégage

d’un texte empreint de merveilleux, de malice

et de poésie.

(…)

Après Lettres à son frère Théo,

de Vincent Van Gogh et Pour solde de tout compte,

deux créations remarquées pour leur

force et leur sensibilité, le metteur en scène

lausannois, père d’un petit garçon

de 6 ans, a donc éprouvé la nécessité

de continuer de s’exprimer sous la forme du

témoignage d’une histoire de vie, avec

l’envie de parler de famille et d’éducation.

Il a aimé, dans le récit de Jörn

Riel, « l’idée d’une communauté

d’adultes responsables et concernés par

le devenir de leur enfant qui s’appliquent sereinement,

de manière critique et clairvoyante, à

leur fournir les moyens de faire leur travail d’enfant

: témoigner de la vie »

Pour Georges Brasey, parler souvent péjorativement

de famille éclatée, comme s’il

n’y avait qu’un seu exemple familial,

est absurde. « Dans l’histoire de Sagigsisimârnapok,

il y a cinq pères et deux femmes, et tous ont

un respect infini, un respect peu banal de ce qu’est

un enfant. Ce qui est passionnant, c’est aussi

que ces gens qui vivent ensemble dans un tout petit

espace parviennent à s’entendre malgré

leurs différences. Ici, la différence

permet de se situer et de renvoyer à ses propres

limites et à ce que nous sommes »

Le Temps, février

2003, Anna Holer

(…)Sagigsisimârnapok, mis en scène

par Georges Brasey, ne fait pas rire, ni même

sourire. Et les visages, à la sortie de la

salle, sont comme fanés. De déception.

Pourtant, l’histoire que nous racontent les

comédiens envoûte. Agojaraq, un jeune

métis eskimo, témogne de son enfance

dans le nord canadien. Il vit dans une « maison

de paix », représentée sur scène

par des traîneaux de bois sur un énorme

drap blanc gonflé d’air. « Une

maison avec une jolie voix et une odeur familière,

un temple e l’amitié »

(…)

Dans ce foyer règne le bonheur. Un bonheur

léger et fragile. Parce qu’après

deux pièces belles et noires, Lettres à

son frère Théo, d’après

Vincent Van Gogh et Pour solde de tout compte, inspiré

du récit d’une prostituée suisse

romande, Georges Brasey a eu envie de parler de bonheur.

Seulement, il ne passe pas la rampe. La pièce

se termine au moment où l’on a juste

fini de planter le décor. Le montage des textes

est peu clair, et le personnage de Marie tombe comme

un cheveu sur la soupe. Les comédiens oscillent

entre un émerveillement affiché et le

burlesque, ce qui étouffe toute poésie.

Le ton juste, celui qui nous aurait donné un

beau visage, est loin.

Le Courrier,

février 2003

On connaît Georges Brasey pour son précédent

Pour solde de tout compte témoignage bouleversant

des horreurs de la prostitution, et spectacle qui

a durablement marqué les esprits. Il revient

aujourd’hui avec un théâtre à

la forme sensiblement similaire – il s’agit

toujours de rendre compte d’un témoignage

– mais malheureusement moins convaincante. Amoureux

d’une parole organique qui circule entre la

scène et la salle et les surplombe toutes deux,

Georges Brasey dirige ses acteurs comme des porte-langue.

On regrettera dès lors que, dans Sagigsisimârnapok,

ceux-ci cèdent si souvent à l’incarnation,

voire au surjeu. Le projet n’en reste pas moins

intéressant, puisqu’il s’agit de

montrer un parcours de vie heureux grâce au

modèle social communautaire. Un spectacle en

dents de scie, donc.

|